Der Text unten ist ein Teil des Beitrags am Geriatronics Summit, TUM, 9./10.7.2024 in Garmisch-Partenkirchen.

Für Roboter in der Pflege gibt es keine allgemein anerkannte Definition. Viele Forschungsvorhaben fokussieren auf autonome und mobile Roboter in humanoider Gestalt, die auch dem allgemeinen Verständnis von Robotern, geprägt durch Film und Fernsehen, am nächsten kommen. Erste (2016) Forschungsroboter wie der humanoide Prototyp Rhoni der Hochschule Niederrhein boten lediglich die Kraft und Reichweite für Handreichungen, mussten aber von der hilfsbedürftigen Person selbst gesteuert werden [1].

Aktuelle Robotersysteme für die Pflege

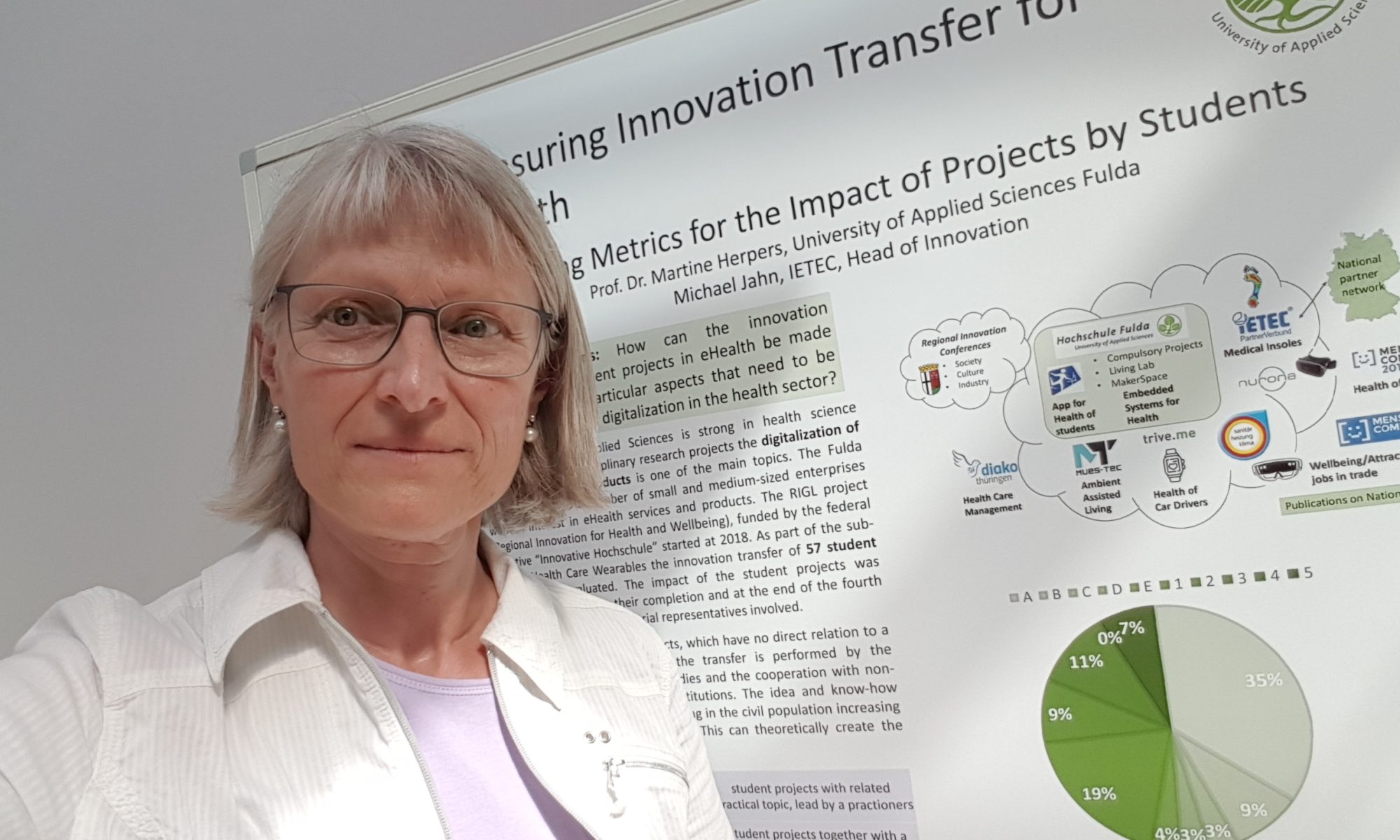

Es gibt eine Vielzahl an in Größe und Gestalt verschiedenen Robotersystemen in der Forschung und Entwicklung für die Pflege. Kommerziell verfügbar sind nur wenige, manche, wie der Care-O-Bot werden hauptsächlich für Schulungen oder Forschungsprojekte entwickelt. Viele der aktuellen Pflegroboter sind sogenannte Soziale Roboter, die verschiedene Unterstützungsfunktionen anbieten können. Im Englischen werden diese als Social Assitive Robots (SARs) bezeichnet. Nach verschiedenen Projekten an der Hochschule Fulda mit Studierenden konnten aktuell für die Forschung und Entwicklung relevante Robotersysteme identifiziert werden, von denen die vorgestellt werden sollen, die häufig zitiert oder verwendet werden (Abb.1). Um die Vielfalt der Systeme darzustellen, werden die beispielhaften Roboter unten kurz vorgestellt.

Abb.1: Beispiele für soziale Roboter in der Pflege

Pepper ist ein 1,20 m großes, humanoides Robotersystem auf Rädern, das sich durch eine schmal fast elegante Figur auszeichnet. Eine Vielzahl an Sensoren, Berührungssensoren, sowie Sensoren zur Ortung von Geräuschen und der Distanz zu den Kommunikationspartnern erlauben eine situationsgerechte Kommunikation. So bewegt das Robotersystem den Kopf und die Augen in Richtung eines Gesprächspartners. Mit einem großen Display am Oberkörper kann das System mit Bildern und Videos Unterhaltung, Therapien, Information oder Fortbildung anbieten.

Plato ist ein kommerzieller, mobiler Cobiot, der in Restaurants und Hotels aber auch für Pflegeeinrichtungen angeboten wird. Auf mehreren Etagen können Speisen oder andere Materialien transportiert werden. Mit Sprachbefehlen können die Ziele für den Transport angegeben werden. Die Navigation erfolgt autonom. Mit einer Höhe von knappen 1,12 m und einem Tablet, auf dem Augen animiert werden, wirkt der Roboter für Gäste und Personal sympathisch

Eilik ist ein kleiner (10,8 cm), nicht mobiler Roboter, der einen eigenen Charakter simuliert und als Spielzeug Unterhaltung mit einfachen Spielen und Musik bietet. Künstliche Intelligenz erlaubt, die Interaktion zwischen verschiedenen Eiliks.

PIO ist ein Roboter, dessen Design dem Aussehen eines Papageien nachempfunden ist. Er ist dazu konzipiert, Menschen mit Demenz zu unterstützen. Seine Funktionen werden von künstlicher Intelligenz angetrieben. Das Programm beginnt mit dem Schlüpfen des Roboters aus einem Ei, fährt damit fort, dass sich um das „Baby“ gekümmert werden muss, indem man es beruhigt, wenn es weint, es füttert, anzieht und schlafen legt. All diese Aktivitäten dienen dazu, eine soziale und emotionale Bindung zu dem Roboter aufzubauen, zudem sollen in frühen Stadien von Demenz positive Emotionen gefördert werden. Weiterhin bietet PIO Funktionen, wie die Anregung zu Gymnastik, Einkaufen gehen oder Spiele zu spielen.

Kaspar ist ein humanoider Roboter in kindlicher Größe mit einer Silikon-Gesichtsmaske. Das System besitzt 17 Freiheitsgrade, die Bewegungen von Torso, Armen, Kopf, Mund und Augen ermöglichen. Mimik und Gestik sind gegenüber der menschlichen Kommunikation stark vereinfacht. Diese vereinfachte emotionale Ausdrucksweise von Kaspar macht das System für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (Autism Spectrum Disorder – ASD) leicht interpretierbar. Kaspar kann auch auf Berührungen reagieren. Trainingseinheiten mit Kaspar können die Zusammenarbeit und Kooperation mit autistischen Kindern verbessern.

Paro: Dieses soziale Robotersystem ist einer Babyrobbe nachgebildet, wobei PARO eine Abkürzung für “Personal Assistive RObot” ist. Das Robotersystem kann den Schwanz und die Augen bewegen, mit Berührungssensoren wahrnehmen, wenn es gestreichelt wird, jemand mit ihm spricht oder ob es auf den Kopf gedreht wird. Die Reaktionen auf die Interaktion erinnern an eine echte Babyrobbe, indem mittels eines Lautsprechers tierische Laute wiedergeben werden. Seine Verhaltensmuster sind sowohl proaktiv, also eigenständiges Handeln, Ausführen von Bewegungen und Wiedergabe von Geräuschen, als auch reaktiv.

[1] H. Buxbaum and S. Sen, „Kollaborierende Roboter in der Pflege: Sicherheit in der Mensch-Maschine-Schnittstelle,“ in Pflegeroboter, O. Bendel, Ed., Wiesbaden: Springer Gabler, 2018, pp. 1–22.